トトち舎ワークショップの第3日目です。

前回は下地の和紙を貼りましたが、今回(4/29)は、その上に草木染めで染められた仕上の和紙を貼る作業と、もう一つは、大きな和紙をもう一枚張って、その上に胡粉を1回塗ってみる作業です。

天気にも恵まれ、気持ちのよい作業日和となりました。

集まった方々は、やる気に満ちあふれた女子ばかり!

ウーマンパワーの前では、出る幕のない男子一匹は、作業を羨ましそうに横目で見ながら、庭に生えた雑草取りを志願。

どこかで見たような光景なんだけど・・・

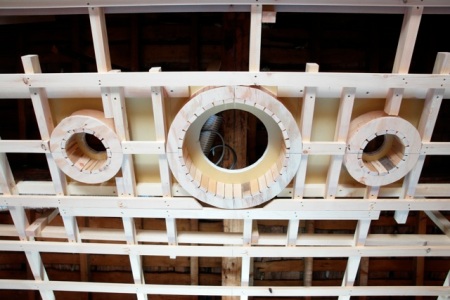

この作業は、胡粉を塗る襖に大きな和紙を張っているところです。A先生が用意していただいた雲肌麻紙という和紙で、日本画に使っている越前で漉かれた和紙だそうです。

襖は、縁のない坊主襖になっているので、小口も和紙を張りまわしています。和紙を張る糊はもちろん生麩糊です。

たぶん襖に和紙を張るのは初めてだと思いますが、いつも日本画の下張り作業をされているので、慣れた手つきでどんどん作業は進んで行きます。まるで職人さんみたいです。

そうかぁ!

作業を見ていてふっと思い出したのは、「紅の豚」でポルトが飛行機を作り直す時に持って行ったあの工場のシーンでした。作業員は女子ばかりで、男子は工場長とポルトだけ。

あの光景ですね。

工場長やポルトの気持ちがわかりました。

「手出しはできねぇ〜なぁ〜」

まじめに額に汗しながら雑草取りをしていたら、腰が痛くなってしまいました。

「ちょっと休憩〜」と目をやると、もう仕上の和紙が張られていました。

茶色の和紙は栗で染められた和紙で、仏間と出入口の襖に張られています。

緑色は藍と山桃を合わせた染料で染められた和紙で、出入口襖の裏側、廊下側の和紙になります。「日本の染料には緑が出せるものがないらしく、青と黄色を掛け合わせるのが一般的」とSさんに教えていただきました。

どちらの和紙も保木工房の和紙です。自然の色ってやさしくて深みがありますね。

・・・・・

そうこうしていたらお昼ご飯でした。

トトち舎のTさんは、今日はシェフに専念。まずはお昼ご飯。

富山のお友達が、お蕎麦屋さんをやられているそうですが、お父さんが作られた貴重な手打ち蕎麦を湯がいてざる蕎麦に。

てんぷらや付け合わせなど盛りだくさん。

おいしかったぁ〜。

食べることに夢中で、写真を撮り忘れてしまいました。

さて、いよいよ胡粉作り。

胡粉は日本で古くから使われている顔料の一つで、蛤や牡蠣などの貝殻をすり潰して作られた粉で、日本画や日本人形の絵付けに使われているそうです。その胡粉を使うには、丁寧に粉をすり潰してから膠をしっかりまぜて耳たぶくらいの団子にし、絵皿などに百回くらい叩き付けて肌理を滑らかにします。そして、お湯にしばらく浸けてアクヌキをし、あとはきれいな水の中で、ゆっくりやさしくかわいがって溶かしてゆくと、牛乳のような白い液体になるそうです。

っと、ここまではネットの情報。

残念ながら胡粉の団子作りは見ることができず、乳鉢に残った白い胡粉の残骸と溶けた膠を発見。

それに、今回の胡粉には水晶の粉末を入れて割れ止めと質感UPを狙うとのこと。

なんか豪華な気分ですよね。

あとは皆さん代わる代わるにやさしくそっと、そして気持ち良さそうに溶かしていました。

いいなぁ〜

でも残念ながら、野良仕事のおじさんには触らせてもらえませんでした。

さて、こちらは栗の和紙にコンニャク糊を塗っているところです。

和紙の毛羽立ちをおさえ、汚れが付きにくくなるそうです。

生麩糊といい胡粉・コンニャク糊と、まさに自然食品並みの伝統的な材料。

奥が深いですね。

和紙の乾きを見計らって、いよいよ胡粉塗。縦に塗ったあとは横に塗って、むらなく塗ってゆきます。かなりシャバシャバな胡粉ですが、和紙の表面にうっすらと白い幕を作ってゆきます。

今後は乾きを見ながら塗重ねてゆくそうですが、様子を見ながら5〜6回ぐらい塗重ねる予定とのこと。とりあえず今回は1回目を塗ります。日も暮れて来て、皆さん追い込みにかかっています。

近寄れませんね。

・・・・・・

今回の作業はここまで。

皆さんご苦労様でした。

その後、シェフ担当のTさんと同僚のHさんが、一生懸命作ってくれた手づくりの夕飯をごちそうになりました。ちらし寿司に蛤の吸い物、唐揚げ、イワシの煮物などなど。おまけに庭になってていたフキまで、その場で炊いていただきました。

どれもこれも、ほんとうにおいしゅうございました。

ごちそうさまでした。

(慣れない庭仕事で足腰ガタガタでした)